不变十年

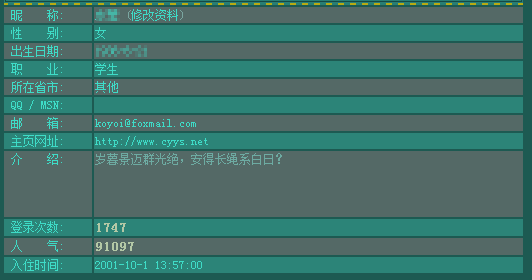

和祖国生日一天,真是一个相当好记的日子。

这是雨后池塘。

第一次上网其实大约是在2000年左右,但总是喜欢用这个时间作为自己真正开始接触网络的标志。

通过它知道了【蝶苑】,【鹏鹏山庄】,【秋之梦】和【遐思】。只是那么多年过去,它们都消失在茫茫网海。

通过它知道了如何制作一个网页,什么叫HTML,什么叫CSS。

通过它认识了同城好友初安,这是我们相识的第8年,虽然异地上学,但几乎保持每年一见,一起打游戏,一起看电影,一起HIGH COS,今后也会一直相亲相爱。

它的真的成了生命中一个重要的坐标。

05年开始使用博客,数据却频繁丢失,只有雨后完整保存了我10年的记录,让我现在也能看到小学六年级时的童言。

聊天房,首页,小屋,除了文字信息,界面设计几乎没有改动。

互联网上的东西大都朝生暮死,变化太快,让人应接不暇,但偏偏就是雨后池塘,十年不变。

每次输入那个地址,每次打开自己的小屋,就会有莫名的亲切与安心,之为归属感。

谢谢你一直都在。