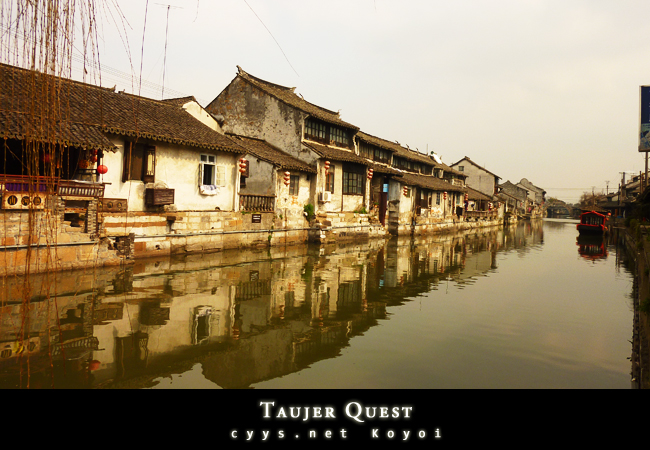

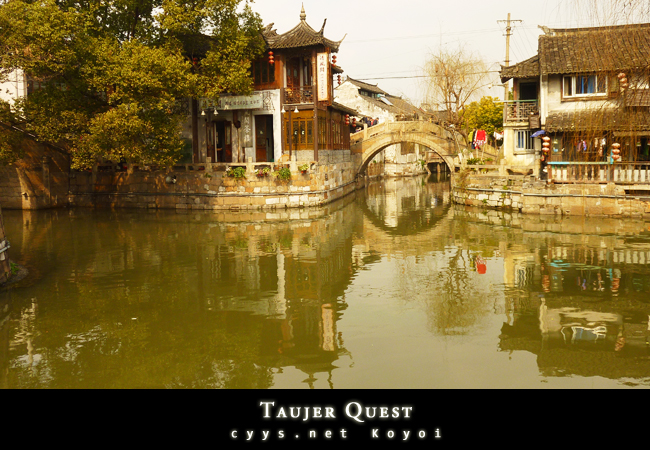

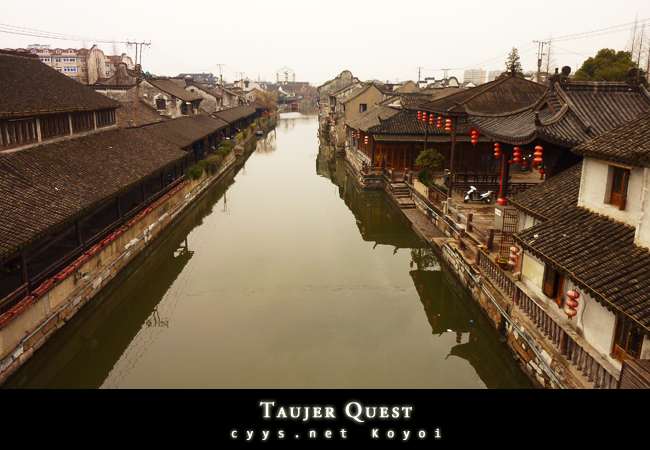

春风十里

夙愿之一就是应一应“烟花三月下扬州”以及对于“广陵”的执念。两年以前和师姐就想去,但其实还是有那么一点远。。两年以后距离没变,但还是去了,其实原因是人越来越皮越活跃洒脱了吧。。

4月18日就是扬州旅游节,我们提前了一个星期,花期也没差多少,所以该看到的基本都看到了。

地方去得不多,只有个园和瘦西湖。去了以后的感受就是:原来自己真的是花痴……

各处园子都是姹紫嫣红,颜色很多。由于缺乏基本常识以及同种类的花又有各式品种,所以完全不会辨认了。。唯一确定的就只有在树干上被挂了块牌子的海棠。。

两天下来对扬州的印象就是这是一个随性的城市。姑且可以算作是旅游城市,却完全无架子。大家都照样过着自己的日子,不会因为扬州是一个旅游城市就做什么改变。如出租车司机说的,扬州人民太安逸,所以治安很好,不用担心被宰。另外扬州人品取名字也很随性。。很多城市都有育才小学育才中学,扬州也有。但扬州除了小学,还有育才宾馆,育才足浴,还有一家童车店叫硕士……于是和师姐感慨扬州人民的想法好猎奇哦……扬州人民还有良好的生活作息,想要感受皮包水(喝早茶),那都要赶早,如果想去老字号,那就得赶着七点以前就到,否则都没位置。我和师姐两天都没早起成功,是以错过了观摩扬州城一天中最热闹的时候。除了早晨,感觉扬州一直很少人,很少车,并且到了晚上六七点以后,就连市中心都已经不那么热闹了;东关街上到了那个时候大部分店面也都已经打烊。

关于住宿,第一晚住的地方是长乐客栈,就在东关街上。和师姐奢侈腐败一把,这里房费不便宜,不过也的确值得。若是宽裕,去杭州的孩儿们都去那体验一把吧。客栈已经可以直接当一个景点来逛了。推开窗就能看到小天井。花花草草自不必说,池塘里还有黑天鹅和鸳鸯什么的。第二晚则是个园附近的青旅,蛮有小情调,还可以帮忙寄明信片。

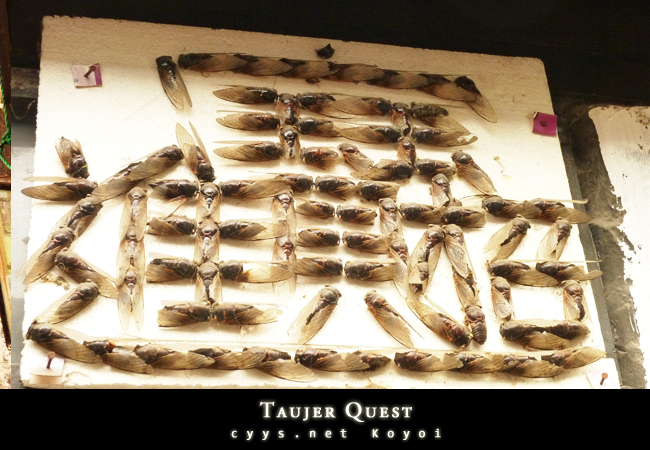

扬州还有各种以前小时候经常看到的民艺~竹篾编的各种小东西。其实并不方便携带,不过总觉得虽然很渺小,但是也要为支持民间艺术出一份力!(握拳!)

吹糖人,这个在小时候也没有见过。可以吃,不过也舍不得。同样不方便携带,但我和师姐还是买了。

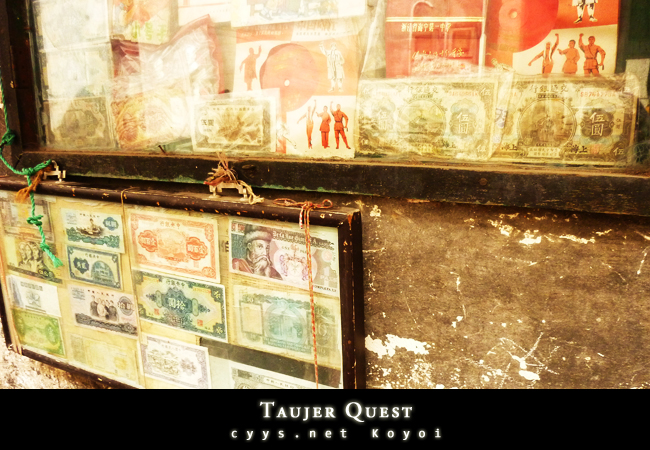

以下是瘦西湖某个园子里的水缸。对于往容器里扔硬币以许美好愿望我表示能理解,小的时候放假在家无聊,心想没有现成的,那我自己造一个呗,于是在一个盆里放一个玻璃杯,接满水,自己站在一两米开外扔硬币这样无厘头的事情也做过。 但是对于投纸币的群众,我与师姐表示人类果然是无下限的物种啊。

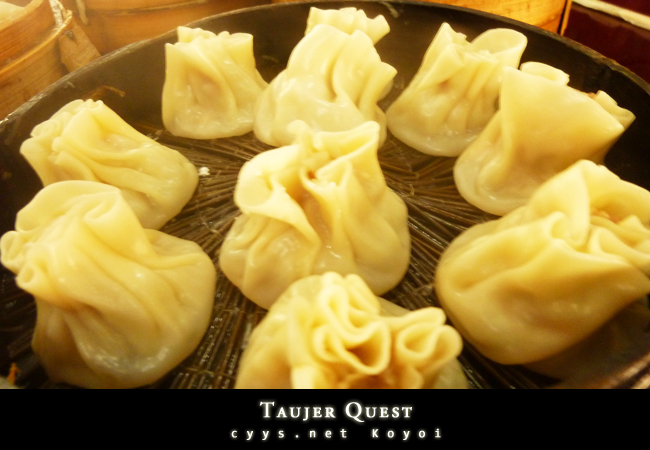

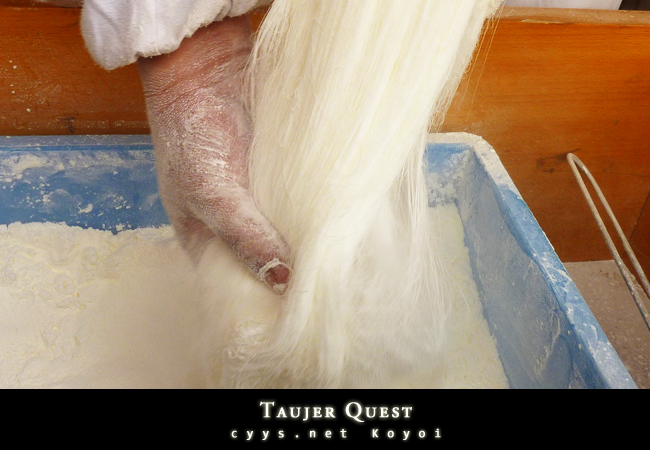

其实对于我和师姐两个吃货,最重要的自然都不是上面这些。

关于扬州的各种小吃,放到下一篇更新吧。

另外还有南京五月天演唱会,其实这才是此行的真正目的,必写一篇日志记录之。

最近course work开始赶工,更新一篇日志竟然花了两个小时,相当耗费心神。总之……尽力吧,一定不能拖到感觉没有了的时候才写。